28 августа 2010, 06:37

В принципе, в названии данного поста отражен основной смысл. Действительно, популярная социальная сеть “ВКонтакте” окончательно разорвала прямую связность с Отдельной Пиринговой Группой (ОПГ), тем самым поставив логическую точку в прошлогоднем конфликте, связанном с переходом “ВКонтакте” из сетей ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМа в сети РОСТЕЛЕКОМа и повлекшим за собой очередной виток пиринговых войн между российскими магистральными провайдерами.

Не буду останавливаться на описании данного конфликта, ибо история вопроса уже довольно детально изложена мой ранее в специальной статье, а сосредоточимся на ситуации текущей.

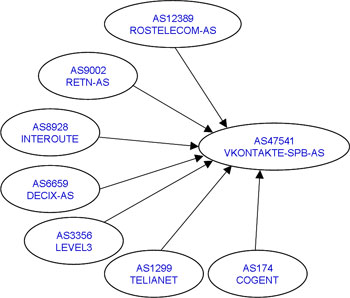

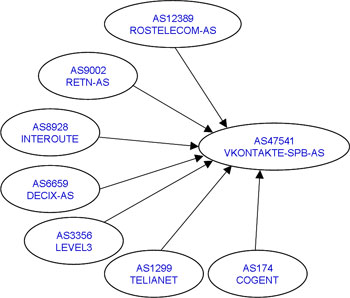

Как известно, до недавнего времени связность с “ВКонтакте” для всех членов ОПГ осуществлялась через каналы КОМСТАРа/МТС (СТРИМа), который имел прямые стыки с дата-центром “ВКонтакте”. Теперь же прямая связность между КОМСТАРом и “ВКонтакте” отсутствует, схема внешних апстримов “ВКонтакте” выглядит следующим образом:

Как можно видеть, “ВКонтакте” на данный момент имеет в качестве апстримов два российских магистральных провайдера — РОСТЕЛЕКОМ и РЕТН (RETN), однако ввиду того, что социальная сеть выросла до одного из мощнейших трафикогенераторов РУнета, оба российских магистрала технически не способны обеспечить достаточные канальные емкости для нормального функционирования ресурса и “переварить” объем передаваемого трафика, поэтому появились стыки с рядом крупнейших мировых провайдеров, таких как LEVEL3, TELIA SONERA (TeliaSonera), COGENT и INTEROUTE. Стоит отдельно отметить и выход “ВКонтакте” на точку обмена трафиком во Франкфурте DEC-IX. Можно долго рассуждать о мотивации, явившейся основой для принятия подобных решений, привязываться к пиринговым войнам 2009-2010, однако тратить на это время не имеет смысла. Хотя отмечу, что, по моему убеждению, подобный сценарий “европейского расширения” связан с более активной интернационализацией “ВКонтакте” и его позиционировании на мировой арене социальных сетей.

Однако вернемся к ОПГ. В сложившейся ситуации перед каждым участником данной Группы встали две проблемы, связанные с необходимостью пускать трафик до “ВКонтакте” через европейские апстримы (ввиду пиринговых войн “коротких” пиринговых отношений между участниками ОПГ не имеется ни с РЕТНом, ни уж тем более с РОСТЕЛЕКОМом): во-первых, значительное повышение загруженности внешних каналов на Европу, ибо, повторюсь, “ВКонтакте” является одним из крупнейших российских трафикогенераторов, во-вторых, деградация качества доступа, неизбежно возникающая при любом удлинении маршрута с организацией “европейских петель” и проявляющаяся для конечных абонентов в снижении скорости и увеличении времени доступа (пинга).

Те участники ОПГ, кто разумно сохранял прямой пиринг с РЕТН на европейских площадках, пустил трафик через эти окна, к примеру:

со стороны сетей КОМКОРа (АКАДО):

Zhuk-SR-73.comcor.ru (62.117.100.73) 1 ms 1 ms 1 ms

xe030-63.RT.TNR.HKI.FI.retn.net (87.245.248.21) 18 ms 18 ms 18 ms

ae6-7.RT.POL.SPB.RU.retn.net (87.245.233.145) [AS 9002] 24 ms 24 ms 24 ms

GW-VKontakte.retn.net (87.245.252.58) [AS 9002] 26 ms 26 ms 26 ms

со стороны сетей ТРАНСТЕЛЕКОМа:

GW-TransTeleCom.retn.net (87.245.248.18) 13 ms 13 ms 13 ms

srv249-131.vkontakte.ru (87.240.188.249) 24 ms 24 ms 24 ms

Из сетей КОМСТАРа/МТС (СТРИМа) трафик сразу же стал маршрутизироваться на DEC-IX, где напрямую стыковался с “ВКонтакте”:

bro-cr02-po2.stk.stream-internet.net (195.34.59.45) 28 ms 28 ms 28 ms

anc-cr02-po4.ff.stream-internet.net (195.34.53.58) 52 ms 52 ms 80 ms

spb-de-cix.vk.com (80.81.194.96)

Больше всего в сложившейся ситуации пострадали абоненты БИЛАЙНа (КОРБИНЫ-ТЕЛЕКОМ и ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМ), так как обе сети, ныне объединенные под единым брендом, во-первых, не имеют ни заграничного пиринга с РЕТН или популярной в России TELIA, ни (что очевидно) с “вражеским” РОСТЕЛЕКОМом, во-вторых, пошли на очередной “принцип” и решили напрямую не стыковаться с “ВКонтакте” на DEC-IX напрямую.

В дополнение к перечисленным факторам ситуация усугубляется еще и тем, что ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМ в дополнение к перечисленному также не имеет пиринга ни с LEVEL3, ни с COGENT, ни с британской INTEROUTE, поэтому при маршрутизации используются т.н. “промежуточные” сети:

mx01.Frankfurt.gldn.net (194.186.80.34) 48 ms

ge-0.linx.london03.uk.bb.gin.ntt.net (195.66.224.138) 64 ms

as-0.r20.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.2.227) 56 ms

interoute-0.r00.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (213.198.72.190) 56 ms

interoute-0.r00.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (213.198.72.190) 60 ms

ae1-0.prg-001-score-1-re0.interoute.net (84.233.138.209) 76 ms

ae0-0.prg-001-score-2-re0.interoute.net (84.233.138.206) 100 ms

Говорить о качественной связи при такой ситуации явно не приходится.

Из сетей КОРБИНЫ-ТЕЛЕКОМ (“Домашнего Интернета БИЛАЙН”) маршруты выглядят более прилично, хотя периодически на каналах наблюдаются потери и значительный jitter, что говорит об их загруженности:

ko-bb-teng10-7.msk.corbina.net [195.14.54.221] 1 ms 2 ms 1 ms

te3-2.ccr01.sto01.atlas.cogentco.com [149.6.168.93] 20 ms 87 ms 19 ms

te2-1.ccr01.hel01.atlas.cogentco.com [130.117.48.170] 124 ms * 74 ms

149.6.58.70 267 ms 211 ms 32 ms

srv249-226.vkontakte.ru [93.186.226.249] 32 ms 32 ms 32 ms

Как можно видеть, в обоих ситуациях клиентам обоих билайновских сетей придется “несладко” — деградация качества доступа будет очень заметной.

Со стороны других провайдеров, имеющих прямой пиринг с РОСТЕЛЕКОМом или РЕТНом, проблем с доступом к “ВКонтакте” не наблюдается и навряд ли будет наблюдаться.

Как ни странно, на “ВКонтакте” депиринг с ОПГ никак не скажется — объемы генерируемого трафика никак не изменятся. Пострадают конечные пользователи конкретных провайдеров. По чьей вине? Явно не по персональной вине “ВКонтакте”. Считаю, что по вине провайдеров и магистралов, затеявших текущие пиринговые войны в середине 2009 года.

Подытоживая вышесказанное:

“ВКонтакте” окончательно отдепирил ОПГ и, как и обещал год назад, перешел на эксклюзивное обслуживание РОСТЕЛЕКОМом и работающего с ним в тесной связке РЕТНом, дополнительно расширившись в сторону TIER1-магистралов LEVEL3, TeliaSonera, COGENT, INTEROUTE и международной точки обмена во Франкфурте DEC-IX.

— Андрей Василенко

23 августа 2010, 07:22

Сегодня около 7 часов утра произошло знаковое событие для многих пользователей РУнета: между крупнейшими российскими контент-ориентированными магистральными провайдерами ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМ (БИЛАЙН) и РТКОММ появился прямой пиринговый стык.

Как известно, в августе прошлого года между ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМом (БИЛАЙНом) и РТКОММом произошел конфликт, повлекший за собой депиринг между данными компаниями, а затем все участники ОПГ (Отдельной пиринговой группы) в поддержку ГОЛДЕНа (БИЛАЙНа) в течение месяца массово и активно отдепирили РТКОММ от своих сетей, положив начало “пиринговой войне” (в свое время я об этом писал). Трафик из-за нарушения сетевой связности пошел по европейской петле, что привело к значительному ухудшению качества доступа из данных сетей друг к другу. Особенно в данной ситуации пострадали пользователи регионов Сибири и Дальнего Востока, т.к. уже к имеющимся высоким значения пинга и довольно среднему качеству связи из-за географической удаленности от Москвы добавилась “европейская петля” со всеми вытекающими из нее особенностями, окончательно отправив в “нокаут” и без того слабую карту сетевой связности.

Естественно, в первую очередь пострадали простые пользователи, столкнувшись со значительными проблемами ухудшения доступа ко многим интернет-ресурсам, ибо и РТКОММ, и ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМ (БИЛАЙН) являются не только магистральными, но и контент-ориентированными (т.е. эксклюзивно подключают к своим сетям / располагают на своих площадках дата-центры и крупные интернет-проекты).

Пострадали и интернет-проекты, особенно ресурсы с “тяжелым” содержимым типа видео или фотографий, а также проекты, находящиеся на стадии запуска и раскрутки.

Альтернативные “примочки” в виде покупки каналов друг у друга до конкретных дата-центов, как произошло с ТРАНСТЕЛЕКОМом, не принесли ощутимого положительного результата.

У всех ISP непомерно возросли нагрузки на западные апстримы, усиливаясь день ото дня, что требовало значительного расширения данных каналов, причем с обеих сторон, что было осуществить проблематично: даже двукратное расширение апстримов в скором времени после начала конфликта ситуатию не спасло. Например, тот же БИЛАЙН решал проблему загрузки европейских каналов с конца 2009 года до лета 2010, но так и не смог реально расширить каналы, благо, ситуацию спас летний период отпусков, приведший к уменьшению числа активных абонетов. Похожие проблемы происходили и у РТКОММ.

И вот после года активного противостояния главным игрокам данного конфликта — ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМу (БИЛАЙНу) и РТКОММу, скорее всего, удалось договориться (добровольно ли, благодаря переговорам и осмыслению возникших после депиринга масштабных проблем с загруженностью каналов, или же “из под палки” контролирующих государственных органов, — не суть важно, ибо важен конечный результат: пиринг есть).

На момент 07:15 трасса из сетей ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМа в сторону РТКОММа выглядела просто идеально:

cat26.Moscow.gldn.net (194.186.10.118) 0 msec 0 msec 0 msec

195.239.134.98 0 msec 0 msec 0 msec

msk-dsr7-ge1-2-0-0.rt-comm.ru (217.106.0.70) 4 msec 4 msec 0 msec

Аналогичные результаты выдавала и обратная трассировка из РТКОММ в сторону ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМ.

Хочется верить, что появление прямого стыка (пиринга) между ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМ и РТКОММ не станет злой шуткой — временным и случайным явлением, а действительно положит конец действительно кошмарному году для РУнета — году активного пирингового противостояния между крупными магистральными провайдерами РТКОММ и ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМ (БИЛАЙН).

Хочется верить, что руководители как ГОЛДЕНа, так и РТКОММа наконец-то включили головы и здравую логику и отключили личные амбиции, действительно осознав тот факт, что иметь прямой пиринг значительно выгоднее (хотя, я убежден, без серьезного “политического” фактора стратегического планирования здесь не обошлось).

Отдельно хочется отметить, что появление данного пирингового стыка значительно облегчит жизнь таких крупных российских ISP, как КОМКОР (АКАДО), КОМСТАР (СТРИМ/МТС), КОРБИНА (ныне — Домашний Интернет БИЛАЙН), NETBYNET, QWERTY и др., а также всех клиентов магистрала ТРАНСТЕЛЕКОМ.

Но проблемы с доступом к ресурам ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМа (например mail.ru, aport.ru, 3dnews.ru и т.д.) с высокой степенью вероятности продолжат сохраняться у пользователей московского интернет-провайдера ONLIME (ОНЛАЙМ), использующего в качестве своих апстримов каналы магистральных провайдеров TeliaSonera и РЕТН (RETN), которые не имеют прямого пиринга с сетями ГОЛДЕН-ТЕЛЕКОМа (БИЛАЙНа).

— Андрей Василенко

17 августа 2010, 00:45

Хочу опубликовать материалы своей статьи, посвященной системе автофокуса, используемой в объективах Canon.

Итак,

CANON: СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФОКУСИРОВКИ

Формат высокой четкости, стремительно ворвавшийся в современную жизнь и не менее стремительно завоевавший всеобщее признание, не только открыл перед специалистами новые горизонты качества, но и породил ряд довольно острых проблем и ограничений.

С уверенностью можно утверждать, что одной из наиболее острых проблем является проблема обеспечения качественной и точной фокусировки, ибо увеличение разрешения изображения повлекло за собой значительное сокращение глубины резкости и уменьшение чувствительности съемочного оборудования. Последнее, нужно отметить, только усиливает проблемы с глубиной резкости: уменьшение чувствительности приводит к необходимости работы на больших апертурах, что в свою очередь, дополнительно уменьшает и без того сокращенную (в сравнении со стандартной четкостью) глубину резкости.

Данные факторы наиболее актуальны в случае оперативных съемок и съемок спортивных событий, что обусловлено несколькими причинами:

во-первых, даже самые дорогие современные накамерные мониторы (ЖК-видоискатели) не могут обеспечить разрешение, эквивалентное FULL HD, что значительно повышает риски некорректной фокусировки, а использование более громоздких средств видеоконтроля значительно ограничивает мобильность работы оператора;

во-вторых, при работе с большими фокусными расстоянии (при высоком увеличении) точная фокусировка на движущихся объектах крайне затруднительна;

в-третьих, требуется крайне аккуратная работа с фокусирующими элементами линзы, что невозможно обеспечить в случае оперативных съемок или неблагоприятных условиях, таких как сильный ветер или мощные звуковые колебания.

Таким образом, проблема с обеспечением точной фокусировки является одной из важнейших для телевизионных операторов, и в большинстве случаев даже мешает последним выполнять свои прямые обязанности, как в формировании правильного композиционного решения, так и корректного экспонирования.

Именно устранение указанных негативных факторов и явилось основным базисом для инженеров Canon при создании системы автоматической фокусировки.

В 2006 году был создан прототип системы автоматической фокусировки, несколько позже интегрированный в длиннофокусный объектив высокой четкости с увеличением 100х.

При разработке максимально использовались все накопленные знания, опыт и различные технологии, дабы в итоговой совокупности реализоваться в качественной и действительно эффективной системе.

Сегодня как раз рассказывается именно о такой системе.

Перед началом описания характеристик системы автоматической фокусировки Canon и правильного понимания ее работы, необходимо рассказать о другом методе определения точного фокуса, активно использовавшемся в прошлом для профессиональных объективов, а также бытовых видеокамер и полупрофессионального съемочного оборудования, о методе анализа контрастности изображения. Справедливости ради нужно отметить, что метод сравнения контрастности продолжает применяться до сих пор для большинства камер бытового и полупрофессионального сегмента благодаря более низкой себестоимости, т.е. отсутствию сложных (и, как следствие, более дорогих) механизмов измерения дистанции.

Данный метод основывается на том, что в момент точной фокусировки изображение имеет максимальную контрастность, поэтому принцип работы крайне прост: изображения, сформированные сенсорами камеры, анализируются в реальном времени для поиска максимального значения контрастности кадровой картинки, осуществляя при этом параллельную и синхронную коррекцию оптических элементов объектива. Однако метод анализа контрастности имеет один серьезный недостаток, который не позволяет эффективно использовать указанный метод при работе с форматом высокой четкости (HD). Основная проблема заключается в том, что для точного определения значения максимальной контрастности необходимо «пройти» мимо искомой точки на несколько шагов дальше, чтобы увидеть вновь снижающиеся значения контрастности, т.е. убедиться в действительности максимального значения контрастности в указанной точке. На практике это будет выражено в видимом «промахе» при определении фокуса и дальнейшей «обратной подстройкой» («плаванием») оптической системы в нужное положение. Естественно, чем сложнее будут условия съемок, тем более явным будет «плавание» системы.

Учитывая малую глубину резкости и высокую чувствительность к погрешностям фокусировки в HD, явление «обратной подстройки» для профессионального применения неприемлемо.

Понимая данные факты, компания Canon разработала новый метод, который имеет название “метод анализа разности фаз” и кардинально отличается от линейного анализа контрастности изображения, когда считается, что контраст изображения максимален в случае расположения анализируемого изображения в фокусе.

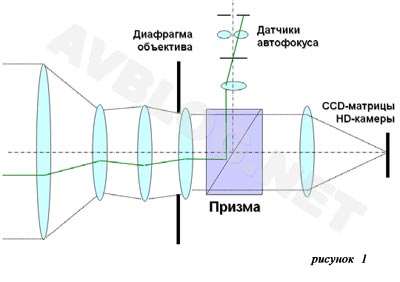

Принцип работы основан на использовании специальной схемы с двумя дополнительными сенсорами, интегрированными в объектив

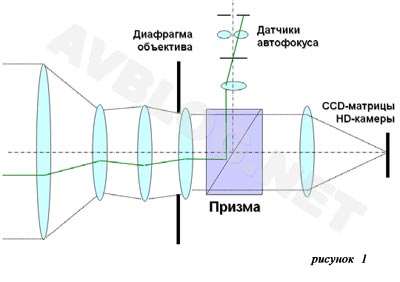

(см. рис. 1).

На основном оптическом пути объектива устанавливается специальная призма, отделяющая от основного потока, проходящего через объектив, небольшой световой поток интенсивностью всего лишь 1/2 диафрагмы, который проецируется на два дополнительных сенсора.

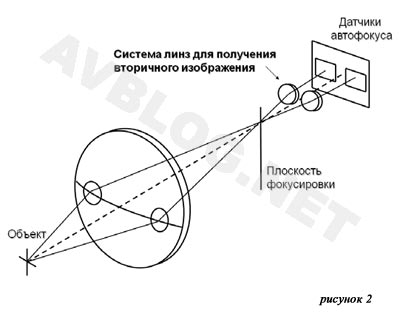

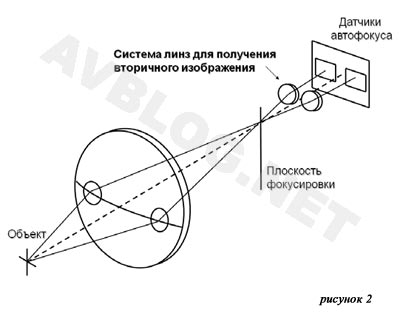

Таким образом, создаются две копии основного изображения (см. рис. 2), поэтому значение точной фокусировки на сенсорах съемочного оборудования совпадает с аналогичными значениями на дополнительных сенсорах.

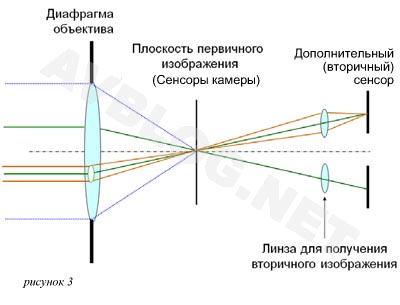

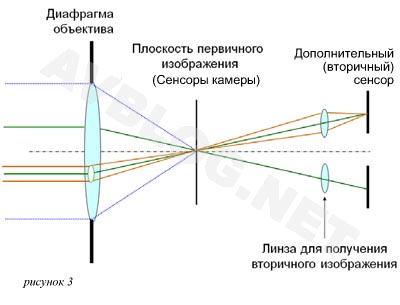

Когда необходимый объект изображения располагается в фокусе, каждая из точек данного объекта являет собой аналогичную точку (размеры которой определяются размером пятна рассеяния или пикселя) на всех трех сенсорах камеры, а также располагается точно в центре каждого из двух дополнительных сенсоров (см. рис. 3).

При этом физическое расстояние между данными центрами является точной величиной, известной специальному алгоритму.

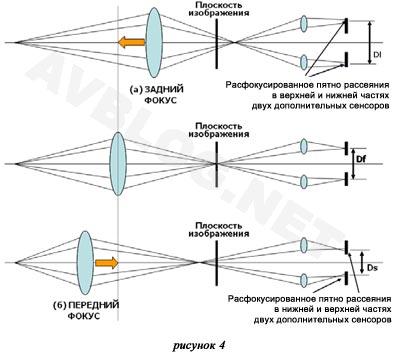

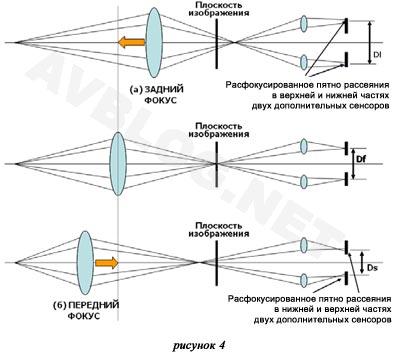

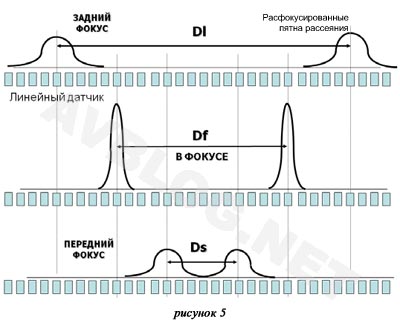

На рисунке 4 приведены примеры различных значений установки фокуса:

фокус установлен за объектом интереса, т.е. смещен назад (рис. 4а);

на объекте интереса, т.е. в положении точной фокусировки (в середине);

перед объектом интереса, т.е. смещен вперед (рис. 4б).

Это важнейшая составляющая работы системы, ибо именно по расстоянию между данными точками (положению точек) и определяется значение фокуса.

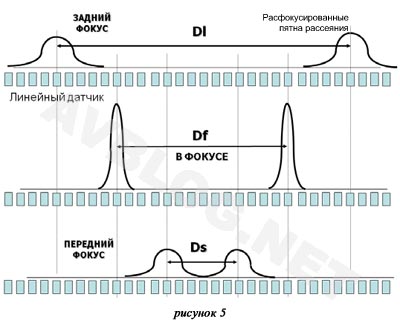

Как можно видеть (рис. 5), в случае точной фокусировки расстояние между точками составляет определенное значение (Df), в случае фокусировки за объектом — большее значение (Dl), в случае же фокусировки перед объектом — меньшее (Ds). Благодаря этому система может более оперативно вычислить направление смещения фокусирующих элементов объектива, что значительно повышает быстродействие системы.

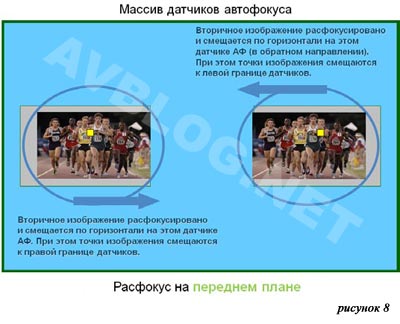

С учетом изложенных выше особенностей был выпущен специальный массив датчиков автофокуса (дополнительных сенсоров) с высокой скоростью считывания (см. рис. 6).

Поскольку на данные сенсоры проецируются копии основного изображения, то можно говорить о наиболее эффективном анализе значения фокусировки по совокупностям различных точек.

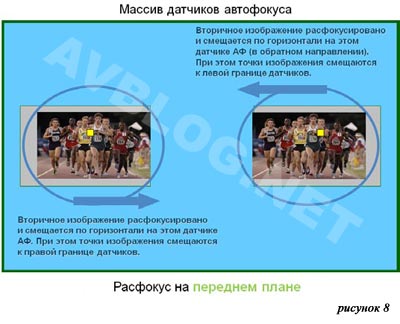

Соответственно описанному выше алгоритму для различных расстояний между точками анализируются и данные изображения (см. рис. 7 и 8).

Также стоит отметить и тот факт, что изображения на дополнительных сенсорах формируются потоками света малой интенсивности, поэтому имеют большую глубину резкости в сравнении с глубиной резкости основного изображения, что позволяет обеспечить видимость границ объектов, размытых в основном изображении, что особенно актуально при работе на длинном фокусе

и в неблагоприятных погодных условиях (туман, дождь, пыль).

В условиях реальных съемок исходный кадр может содержать огромное количество несоизмеримых друг с другом объектов съемки, которые при этом могут еще и перемещаться относительно друг друга.

В такой ситуации нужно определить объект интереса и “проинформировать” об этом систему. Указанная задача решается посредством выбора области автоматической фокусировки, определяемой и устанавливаемой оператором (рис. 9).

Выбранная область автофокусировки (рамка) может быть легко перемещена вручную в любую область кадра, а также оперативно изменена в размерах.

Учитывая высокую частоту обновления изображения (кадровую частоту) в телевизионных форматах необходимо обрабатывать поступающие данные с еще более высокой скоростью, поэтому для системы автофокусировки Canon применяет мощные процессоры и специальный алгоритм прогнозирования, основанный на анализе векторов перемещения объекта.

Преимущества предлагаемой системы автоматической фокусировки очевидны:

- корректная работа в различных погодных условиях;

- однозначное определение положения фокуса (отсутствие «промахов» и «подстроек»);

- высокое быстродействие;

- четкая работа при использовании больших фокусных расстояний (большого увеличения);

- обеспечение точной и беспрерывной фокусировки при слежении за объектом, движущимся с высокой скоростью;

- обеспечение быстрого определения фокуса из «крайних» положений его отсутствия;

- возможность выбора области фокусировки (объекта интереса).

Также серьезное преимущество системы заключается в том, что вместо линейной системы определения контраста используется алгоритм анализа разности фаз с использованием дополнительных (вторичных) изображений, что полностью избавляет систему от таких неприятных явлений, как «промахи» и «подстройки».

© Андрей Василенко

© CANON RU LLC

При цитировании материала указание источника и имени автора обязательно.

— Андрей Василенко

5 августа 2010, 17:27

После прошедшей в конце июля конференции решил опубликовать свое мнение не только о самом мероприятии, но и о современном состоянии отечественной киноиндустрии. Основные вопросы, затронуты мной как на конференции, так и в материале, актуальны не только для Украины, но и для России, а также других стран СНГ.

Итак, поехали…

Важно понимать, что национальный кинематограф — важнейшая сторона жизни, позиционирования и развития не только общества, но и всего государства.

Крайне горьким, но очевидным является факт, что все страны СНГ, включая Украину и Россию, после развала Советского Союза утратили собственные кинематографические производства, поэтому вопросы возрождения национального кинематографа в настоящий момент — век информационной глобализации, активного развития медиаиндустрии и высокой конкуренции на кинорынке — наиболее остры и актуальны.

Естественно, для развитого в советское время украинского кинематографа эти вопросы приобретают еще большее значение.

К сожалению, “руины” современной национальной киноиндустрии, куда стоит отнести не только само производство, но рынки сбыта, повергают в глубокую депрессию основную часть серьезных специалистов отрасли, лишают сил и оптимизма для эффективной деятельности, ибо видимое “отсутствие света в конце тоннеля” позволяет лишь безуспешно топтаться на одном месте или же покидать профессию. Периодические призывы в стилистке “все буде добре, бо ми маємо нові знання та технологi” и единичные успешные проекты могли внушить лишь кратковременный оптимизм, но никак не спровоцировать реальный подъем производства, ибо являлись исключением из правил, везением, чудом.

В итоге сложилась парадоксальная ситуация: вроде бы и современные технологии и оборудование имеются, и специалисты, готовые работать и обучаться, и необходимая техника, и доступ к передовому общемировому опыту, и даже бюджеты, а индустрия продолжает валяться в руинах.

Именно совокупность данных факторов и заставили меня принять участие в практической конференции “Возрождение украинского кинематографа”.

Готовясь к мероприятию, я прекрасно отдавал себе отчет, что подобные мероприятия всегда очень сложны и вызывают массу дискуссий, приводят к столкновениям диаметрально противоположных мнений, однако без полноценного открытого диалога, диалога, способного привлечь дополнительное внимание к проблеме, не будет движения вперед. Как говорится, “под лежачий камень вода не течет”. Хотя и с одной поправкой: воду также нужно правильно направить, выбрав верное русло.

Тема, выбранная мной для доклада, звучала так: “как обеспечить высокий качественный уровень производимой кинопродукции, ее успех на внутренних и внешних рынках, а также достойную конкурентоспособность”, но даже для меня, имеющего приличный опыт в развитии различных кинематографических направлений и международных медиапроектов, подготовка материала доклада была непростой, ибо поднять что-либо из руин невозможно: нужно создавать новое, с «нуля», с самого начала.

Учитывая малый регламент для каждого выступления, я поставил несколько основных задач: отразить схему функционирования современного кинематографического, определить и структурировать факты, приведшие к упадку в украинском кино, отразить требования, предъявляемые к современному экранному продукту, и перечислить пути и средства, посредством которых можно преодолеть имеющиеся проблемы.

Иными словами, нарисовать четкую картину происходящего, собрав воедино все элементы “паззла”, и более чем неоднозначного состояния отрасли публике. Естественно, через призму современного мирового производства массовой экранной продукции.

Заставить публику задуматься и предложить возможные решения-рекомендации, в которых каждый реально думающий и желающий развиваться работник киноиндустрии, исходя из специфики собственных задач и возможностей, сможет отыскать что-то полезное.

На данный момент не имею возможности на детальное описание прошедшей конференции и своего доклада, предоставляя сформировать информационно-описательную часть мероприятия профессиональным журналистам: важен тот факт, что конференция состоялась, прошла в рамках запланированной программы и результатами мероприятия лично я остался доволен, а материалы доклада буду выкладывать частями по мере появления свободных минут в рабочем графике.

Сейчас же постараюсь лучше сосредоточиться на некоторых вопросах, касающихся непосредственно развития национального украинского кинематографа, а также комментариях отдельных тем, так или иначе озвученных на конференции.

Во-первых, нужно понять, что же такое “национальный кинематограф”. Неверное толкование данного термина в сторону национальной культуры вводит в заблуждение огромное количество специалистов и автоматически останавливает развитие кинематографа, поэтому отдельная часть доклада была посвящена именно определению национального украинского кинематографа.

Во-вторых, сильно огорчает, что специалисты до сих пор не воспринимают кино как бизнес, продолжают разделять творческую и коммерческую составляющую, воспринимая каждую из частей антагонистом другой.

К сожалению, любая работа, как творческая, так и техническая, в капиталистическом обществе направлена на привлечение прибыли, что абсолютно нормально. Творчество и коммерция могут благополучно уживаться и даже работать на пользу друг другу, что доказано общемировой практикой. Также не могу не процитировать слова А.С. Пушкина, написанные почти два века назад и не утратившие своей актуальности даже для обсуждаемой сегодня темы: “Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать…”. Прекрасно сказано. Емко, точно и лаконично.

Причины разделения творчества и коммерции произрастают из советской киношколы, когда главным заказчиком являлось государство, поэтому нормальный диалог между авторами фильма и зрителями отсутствовал: автор «творил» и выбрасывал «результат» в массы. Уже тогда кинематографисты учили «пипл хавать». И к началу 80-х научили: советский кинематограф запаздывал в развитии и переосмыслении ценностей под изменившиеся запросы общества, прогресс которого неумолимо двигался вперед. Теперь «пипл хавает» более зрелищную западную продукцию.

В-третьих, уже упомянутая советская киношкола не подразумевала профессии продюсера, поэтому уже постперестроечное коммерческое производство в странах СНГ зарождалось при поддержке продюсеров, не имеющих необходимой квалификации, поэтому не определялись и не просчитывались каналы дистрибьюции, актуальность и оправданность выпускаемого продукта. Справедливости ради нужно отметить, что украинские продюсеры учились быстро, однако полученных знаний все равно оказывалось недостаточно для производства и вывода кинопродукта на широкий массовый рынок, включая международный.

В-четвертых, деградация творческих профессий, усилившаяся после появления цифровых технологий высокой четкости. Кажущееся на первый взгляд “панацеей от всех бед”, цифровое производство принесло с собой изменение палитры изобразительно-выразительных средств и потребовало еще большей внимательности как на этапе подготовки, так и на этапе производства. Для всех категорий “творцов” жизненно важным оказалось наличие базовых знаний технологии, что опять же привело к проблеме “подмены” кадров, когда технические специалисты стали выполнять работу специалистов творческих. В итоге рухнула и режиссура, и драматургия, и операторская работа. Отсутствие понимания нюансов экранной выразительности, бездумная подмена и копирование элементов из западных фильмов не менее отрицательно сказывались на украинском кино.

В-пятых, отсутствие необходимых технических знаний для определения минимальной технической базы. А данный фактор наиболее актуален для возрождения кинематографа. Огромную роль в возрождении украинского кинематографа будут играть именно компании, занимающиеся продажами и инсталляцией оборудования. Многие специалисты пренебрегают обращением в данные компании, предпочитая самостоятельно формировать минимальный парк технических средств, что в большинстве случаев приводит к ошибкам, в результате которых купленное оборудование не используется ввиду несовместимости и пылится, в лучшей ситуации, на складе.

В-шестых, необходимость изучать новые технологии, творческие и производственные методики. Существует категория «всезнающих» специалистов, нежелающих учиться или же пополнять знания: они все знают, все умеют; но, к сожалению, в большинстве случаев именно такие «всезнайки» и допускают неимоверное количество ошибок в работе. Проблема профессиональных «понтов», практически отсутствующая на Западе, в нашем обществе еще продолжает существовать в довольно активной фазе.

В-седьмых, немаловажна и нынешняя довольно неэффективнная система гонораров и авторских отчислений, не вызывающая ни адекватной мотивации у специалистов всех уровней и категорий, ни полноценного сплочения команды. Само собой, этим вопросом также нужно заниматься и данную систему менять.

Вообще описывать ситуацию, перечисляя причины, можно долго, а возможные решения — еще дольше. Это заслуживает отдельной развернутой статьи, и уж точно не может уложиться в рамки данного материала.

Основная проблема одна: нужно менять образ мышления. Менять в сторону производства качественного, “работающего” коммерческого кино, где будут отсутствовать конфликты между творчеством и бизнесом.

Как писал Булгаков: “разруха не в клозетах, а в головах”. Проецируя данные слова на современный национальный кинематограф, можно убедиться в их правдивости.

Нравится кому-то, или не нравится, но нужно действовать, ибо, как известно, “под лежачий камень вода не течет”, и дабы не быть окончательно съеденными западным кинематографом, необходимо анализировать ошибки, делать выводы и начинать работать, чтобы прогрессировать в лучшую сторону.

Я доволен, что большинство молодых украинских кинематографистов это понимают и готовы слушать, учиться и работать. Конференция это доказала.

В заключение хочу выразить благодарность моим украинским партнерам — компании ComTel — за активную поддержку во всех организационных вопросах и создание необходимых условий для участия в данной конференции, несмотря на мой напряженный рабочий график.

Также хочу отметить, что в ближайшем будущем, как и обещал на Конференции, опубликую в более подробном режиме основные вопросы, изложенные в докладе.

— Андрей Василенко

4 августа 2010, 06:04

Компания RED Digital Cinema, известный производитель одноименного съемочного оборудования для цифрового кинематографа, заявила в конце июля, что специалистам компании удалось исправить ряд технических недостатков, задерживавших выпуск новой камеры EPIC DSMC.

EPIC — новая модульная камера, выпуск которой и задерживается, оснащена сенсором формата 5K на основе шаблона Байера (Bayer mask) и традиционно поддерживает RAW. Планируется, что камера позволит снимать с частотой до 100 кадров в секунду при максимальном разрешении, а также будет иметь динамический диапазон в 13.5 значений диафрагмы.

Джим Дженнард (Jim Jannard), генеральный директор RED, заявил, что его компании удалось исправить все технические проблемы, и теперь камеры EPIC формата 5K будут производиться в США. Однако нужно отметить, что компания столкнулась с явными проблемами поиска подходящего партнера-производителя в Китае.

Действительно, технические проблемы, связанные с нестабильностью в работе, отодвинули выход EPIC в массовое производство на неопределенное время, но теперь руководство компании заявляет, что “новая камера будет полностью стабильной”.

К сожалению, с фразами Дженнарда о том, что “RED ONE в настоящее время одной из самых надежных камер в индустрии” и “EPIC не будет шагом назад” я не могу согласиться.

Да, RED ONE стала популярной и прогрессивной камерой (в первую очередь, благодаря своей низкой цене), однако говорить о стабильности и надежности, как минимум, некорректно. В отличие от других производителей оборудования для цифрового кинематографа, таких как ARRI, SONY, VISION RESEARCH, DALSA, PANAVISION и даже KINOR, оборудование RED имеет на порядок больше проблем, что уже доказано той же общемировой практикой (и моим опытом тоже). Поэтому разговоры о лидерстве в стабильности, мягко говоря, преждевременны и необоснованы.

Касаемо второй фразы можно подытожить кратко: EPIC не будет шагом назад, но и шагом вперед тоже не будет, ибо, как известно, для обеспечения числа реально разрешаемых элементов в 2K (как в кинопленке; учитывая “минимальную планку”) необходимо использовать сенсор формата 8K. А разрешение 5K все же еще очень далеко от 8K. Да и сам диапазон увеличения разрешения также довольно мал — от 4K до 5K, что заставляет задуматься о целесообразности создания нового продукта. Логичнее “довести до совершенства” или же модифицировать старый.

И что не менее важно — rolling shutter в новой модели также никуда не делся, соотвественно, все проблемы “бегущего затвора” также сохранятся.

Не хочу более углубляться в предварительный анализ, ибо сейчас не время.

Все покажут реальные съемки на данном оборудовании.

Поэтому расширенный анализ-отчет будет позже.

— Андрей Василенко